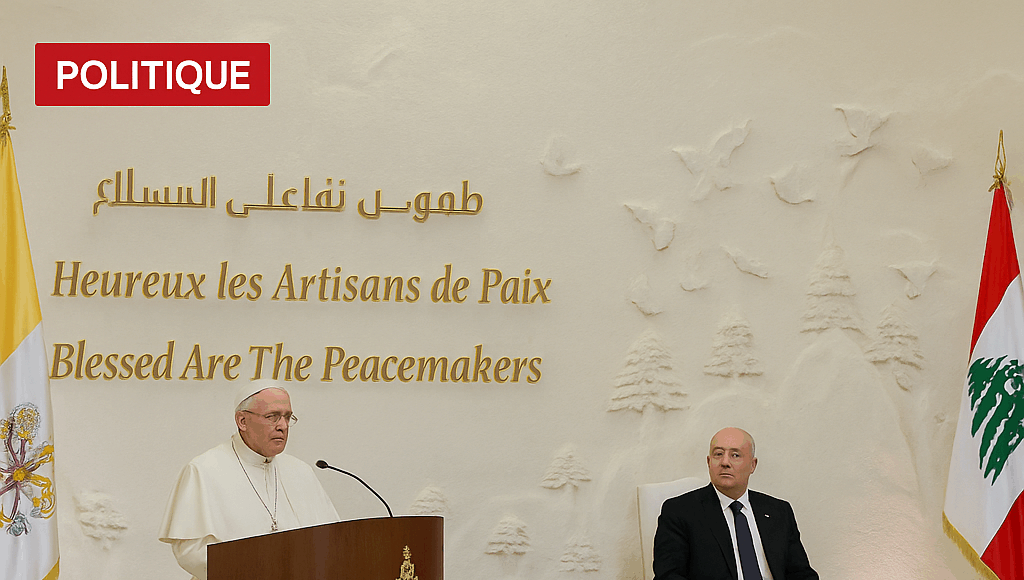

Mise en scène d’une cérémonie millimétrée

Le palais présidentiel se présente ce jour-là comme un décor entièrement réajusté pour une séquence censée résumer l’image du pays. Dans la grande salle d’apparat, deux fauteuils ont été fabriqués spécialement pour l’occasion, l’un pour le chef de l’État, l’autre pour son invité. Ils sont placés au centre d’un dispositif où rien n’est laissé au hasard. Derrière eux, un fond de scène représente des montagnes enneigées, des cèdres, des nuages clairs et des colombes, autant de symboles rassemblés pour raconter en une image l’histoire officielle de la nation.

L’arrivée du cortège met en mouvement un protocole très codifié. Le président accueille le souverain pontife sur le perron, devant une haie de soldats au garde-à-vous et d’agents de sécurité en tenue sombre. Les caméras suivent les deux hommes qui échangent quelques mots, avant d’entrer dans le palais au milieu d’applaudissements retenus. Dans la cour intérieure, une petite chorale entonne des chants religieux et nationaux.

La mise en scène ne se limite pas à ces images. À l’intérieur de la grande salle, les sièges ont été disposés selon un plan qui donne à voir, d’un seul coup d’œil, la hiérarchie politique et religieuse du pays. Au premier rang, les présidents des institutions, les chefs militaires, les représentants des principales Églises et autorités musulmanes. Plus loin, des députés, des anciens ministres, des responsables municipaux, des invités venus du monde de la culture, de l’université, des associations.

Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.

Au début de la cérémonie, des enfants avancent vers les deux fauteuils avec des paniers de pain et de sel, posés sur des plateaux décorés. Le geste est simple et fortement symbolique. Il mêle l’hospitalité traditionnelle, le langage liturgique et le message de survie d’un pays où le pain est devenu plus rare et plus cher pour une grande partie de la population.

Cette première séquence donne le ton. Baabda devient l’épicentre d’un récit où l’État cherche à montrer qu’il tient encore debout, capable d’organiser une réception d’un haut niveau, de réunir des adversaires autour d’un protocole commun et de proposer au monde une image de dignité malgré l’effondrement économique et social.

Qui occupe les premiers rangs

Le plan de salle, dans ce type d’événement, est en soi un texte politique. Les caméras balaient lentement le premier rang, où l’on distingue le président de la République, la première dame, le président du Parlement, le chef du gouvernement, le commandement de l’armée et des services de sécurité, les chefs des grandes formations chrétiennes et musulmanes, les patriarches, les muftis et les représentants de diverses communautés. Cette disposition est le fruit de jours de discussions entre équipes protocolaire, conseillers politiques et services de sécurité.

Le message affiché est celui d’une unité nationale restaurée le temps d’une cérémonie. Des rivaux politiques se retrouvent côte à côte, certains se saluent brièvement, d’autres échangent à peine un regard. Derrière eux, des figures de second rang occupent des sièges dont la position a également été négociée. Être placé dans les premiers rangs confirme une centralité, être relégué plus loin peut être perçu comme un signal de mise à distance.

Les invités issus des milieux économiques, universitaires ou associatifs occupent pour la plupart les rangées plus éloignées, mais la réalisation télévisée leur accorde des plans rapprochés. Des visages connus pour leurs prises de position sur la crise financière, les droits humains, la défense des victimes de l’explosion du port ou la cause des réfugiés apparaissent ainsi à l’écran. La présence de ces personnalités permet au pouvoir de souligner l’ouverture de la cérémonie à la société civile, même si leur rôle se limite à une participation silencieuse.

Les cadres de formations politiques alliées au pouvoir sont plus visibles. Ils arrivent en groupe, serrent la main de conseillers présidentiels, échangent avec les chefs religieux. Certains profitent des couloirs pour multiplier les photos, soucieux de montrer qu’ils sont associés à l’événement, dans un pays où l’image compte autant que les déclarations officielles.

Cette distribution des rôles projette l’idée que le palais demeure l’arbitre et le centre de gravité du jeu intérieur. La visite devient alors un moment où la présidence rappelle sa capacité à rassembler, même si cette unité, très codifiée, peut masquer des fractures profondes.

Ceux qui manquent: l’absence comme message

Au-delà de ceux qui prennent place dans la salle, ce sont les absents qui attirent rapidement l’attention. L’absence d’un leader chrétien majeur, dont la formation occupe une place importante dans le paysage politique, fait l’effet d’un angle mort visible à l’écran. Son fauteuil n’est pas là, son nom ne figure pas dans la liste des personnes accueillies au perron, son visage n’apparaît sur aucun plan.

L’explication ne tarde pas à émerger. Son épouse, elle-même députée, affirme publiquement que ni lui ni elle n’ont été invités à la cérémonie officielle. Elle dit l’avoir appris en consultant le programme et en constatant que leurs noms n’y figuraient pas. Cette déclaration transforme aussitôt ce qui aurait pu rester un détail protocolaire en polémique nationale.

Dans leurs commentaires, les proches du couple suggèrent que cette exclusion n’est pas un oubli mais un choix. Selon eux, le pouvoir a voulu envoyer un signal à une formation qui conteste sa politique, critique la gestion de la crise et s’oppose à certains alliés de la présidence. En d’autres termes, la visite, censée porter un message de dépassement des clivages, devient aussi un terrain de bataille pour savoir qui peut se présenter comme interlocuteur privilégié du monde chrétien face au pape.

Dans les milieux proches du palais, une version différente circule. Des conseillers laissent entendre que la liste des invités a dû être limitée pour des raisons de sécurité et de capacité, et que des arbitrages douloureux ont été nécessaires. Ils affirment que certaines personnalités ont été conviées à d’autres séquences de la visite, ou à des rencontres ultérieures, pour éviter le sentiment d’exclusion totale.

Quelles que soient les raisons réelles, l’effet est là. L’absence devient un acte politique. Elle alimente des interprétations sur la volonté du chef de l’État de s’affirmer comme figure centrale de la représentation chrétienne, au moment même où il prononce un discours sur l’équilibre entre confessions et la nécessité de maintenir une présence chrétienne forte dans le pays.

Un discours présidentiel à plusieurs registres

Le discours du président, prononcé face au pape et à l’assemblée, est structuré comme une grande fresque historique et morale. Il commence par rappeler la singularité du pays, présenté comme une terre où se croisent des traditions religieuses et culturelles diverses. La formule du «pays né de la liberté et pour la liberté» est répétée, avec l’idée que la vocation du pays serait de garantir en même temps la liberté de conscience, la liberté politique et la liberté de culte.

Le président insiste ensuite sur la place des chrétiens et des musulmans dans cet équilibre. Il affirme que la disparition de l’un ou l’autre pilier ferait s’effondrer le modèle national. Selon lui, si le chrétien quittait massivement le pays, le visage de la nation en serait altéré de manière irréversible. Si le musulman se voyait marginalisé, l’équilibre et la modération disparaîtraient au profit d’extrémismes concurrents.

Cette articulation est explicitement politique. Elle vise à rappeler que les migrations, la crise économique et les conflits répétés menacent la structure même du pacte social. En disant que le pays ne se rendra pas, que ses habitants ne partiront pas, le chef de l’État cherche à contrer un sentiment d’exode généralisé et à réaffirmer la volonté de rester sur place, malgré l’usure de la crise.

Le ton devient plus grave lorsqu’il évoque les victimes des guerres et des catastrophes. Il parle des familles endeuillées par l’explosion du port, des habitants des régions frontalières soumis aux bombardements, des jeunes qui n’ont connu que l’instabilité. Il évoque des «églises martyres» et des quartiers dévastés qui attendent toujours la reconstruction, en appelant à transformer ces lieux en signes d’une future résurrection.

Ce discours s’adresse en même temps à plusieurs publics. À l’invité de marque, il présente un pays digne de soutien, porteur d’une mission régionale. Aux partenaires étrangers, il rappelle que la stabilité de cette société plurielle est une condition de la stabilité de la région. Aux citoyens, il tente de redonner une forme de fierté et de confiance, en dépit d’une situation économique et sociale dramatique. Aux responsables politiques et financiers, il envoie le message qu’ils ne peuvent plus ignorer les exigences de justice et de réforme.

La riposte silencieuse de l’opposition

Pendant que ce discours est relayé en direct, d’autres textes circulent en parallèle. Des formations opposées à la ligne du pouvoir publient leurs propres déclarations, adressées au pape mais tournées vers l’opinion intérieure. Certaines insistent sur la souveraineté de l’État et la nécessité de mettre fin à la coexistence entre une armée nationale et des forces armées parallèles. D’autres soulignent les atteintes aux droits humains, la confiscation des décisions par des groupes armés ou des alliances régionales, et le poids de ces réalités sur le quotidien des citoyens.

Des partis chrétiens, en particulier, contestent la manière dont certains acteurs armés cherchent à se présenter comme défenseurs des opprimés dans leurs messages adressés au pape. Ils rappellent que la possession d’un arsenal indépendant de l’État ne peut pas être justifiée par des références aux droits humains ou à la protection des minorités. Ces textes accusent leurs adversaires de travestir la réalité en se posant en protecteurs tandis qu’ils sont, selon eux, au cœur du blocage institutionnel et de la mise à l’écart de l’État.

Ces prises de position ne sont pas prononcées dans la salle de Baabda, mais elles forment un contre-discours qui accompagne la cérémonie. Les réseaux sociaux deviennent un lieu où ces communiqués sont diffusés, commentés, détournés. La visite apparaît alors comme un théâtre à plusieurs niveaux. Sur la scène officielle, l’unité et la réconciliation sont mises en avant. Dans les coulisses numériques, la compétition pour la définition du récit national se poursuit sans relâche.

L’invité, témoin d’un pays fragmenté

Le pape, dans sa propre intervention, reprend plusieurs thèmes du discours présidentiel, mais les inscrit dans un registre différent. Il parle de dignité, de justice, d’accueil des réfugiés, de lutte contre la corruption et l’impunité. Il décrit un pays qui a beaucoup donné à la région, qui a accueilli des vagues de déplacés et qui se trouve aujourd’hui lui-même au bord de l’épuisement.

Sa parole, très fortement axée sur la coexistence et la solidarité, résonne dans une salle où se trouvent des responsables publics directement mis en cause par la population pour leur gestion de la crise. Le contraste est frappant. Des citoyens qui suivent la cérémonie voient sur leurs écrans les visages de ceux qui ont gouverné pendant l’effondrement, assis à quelques mètres d’un homme qui appelle à la conversion des cœurs, à la responsabilité et à la vérité.

Pour beaucoup, ce décalage nourrit un malaise. Certains y voient une opportunité: si le pape parle de justice, de corruption et de droits des plus faibles, ses paroles peuvent servir d’appui moral aux revendications des victimes de la crise financière, des familles touchées par l’explosion du port ou des habitants du Sud exposés au danger permanent. D’autres craignent au contraire que la présence des responsables auprès de lui permette à ces derniers de se présenter comme des acteurs en voie de réhabilitation, abrités derrière le symbole religieux.

La salle de Baabda devient ainsi le lieu d’un moment très dense, où s’entrecroisent protocoles, récits, stratégies. L’invité de marque est à la fois au centre de toutes les attentions et pris dans un jeu où chaque camp tente de tirer un bénéfice politique, direct ou indirect, de sa présence.

Baabda après les projecteurs

Une fois la cérémonie terminée, les invités quittent progressivement le palais. Certains se précipitent vers les caméras pour livrer une réaction, d’autres disparaissent dans les voitures officielles. Dans les heures qui suivent, les réseaux de télévision rediffusent les moments forts: l’arrivée sur le perron, l’échange de cadeaux, les phrases marquantes des discours.

Dans les bureaux du palais, les conseillers mesurent l’impact des images, scrutent les commentaires et les réactions. Pour la présidence, la journée représente une démonstration de capacité à organiser un événement d’envergure, à se tenir au centre d’une scène internationale et à projeter un récit cohérent. Pour l’opposition, la même séquence confirme que la lutte pour la représentation politique, notamment dans le camp chrétien, se joue désormais aussi sur le terrain symbolique, dans la manière de se montrer ou de ne pas apparaître aux côtés du visiteur.

Au-delà de ces calculs, l’épisode laisse une impression plus générale. Baabda a été, le temps de quelques heures, la vitrine d’un pays qui essaie de rassembler ses fragments autour d’une parole spirituelle. Mais cette vitrine repose sur un équilibre fragile, fait de présences et d’absences, de discours et de silences, de protocoles parfaitement réglés et de blessures encore ouvertes. La visite se referme, les projecteurs se tournent vers d’autres étapes, et le palais redevient ce qu’il est le reste du temps: un lieu où se jouent, loin du regard des caméras, les tensions d’un système politique en quête de reconstruction.